Fadli menegaskan tak bermaksud menyangkal kekerasan seksual, namun mengingatkan agar narasi sejarah tidak disimplifikasi. Namun di mata para penyintas dan keluarga korban, penyederhanaan bukan sekadar risiko — tapi sudah menjadi praktik lama dalam narasi sejarah resmi. Kata-kata seperti “kerusuhan”, “ketegangan”, dan “ketidakharmonisan sosial” terlalu sering menggantikan “pembunuhan”, “pemerkosaan”, dan “persekusi”.

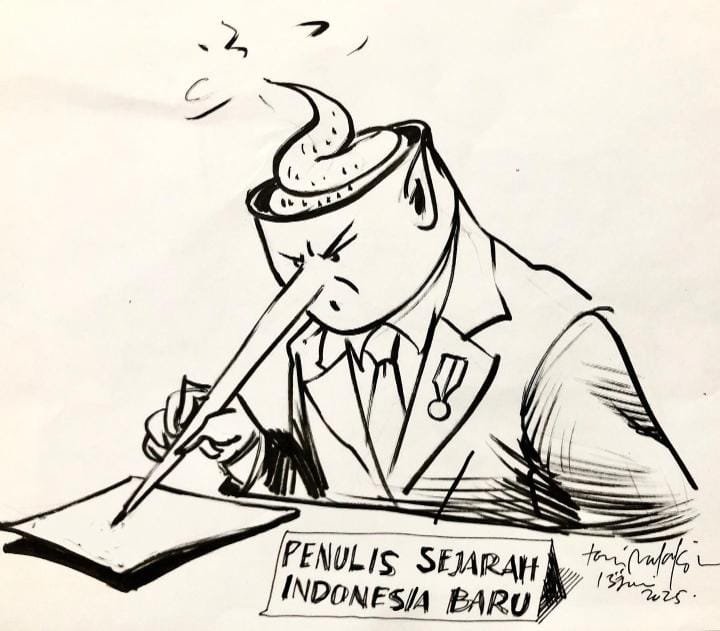

Penulisan ulang sejarah nasional kali ini melibatkan 113 ahli dan menghasilkan 10 jilid buku. Target rampungnya pun penuh simbol: 17 Agustus 2025 — tepat 80 tahun Indonesia merdeka. Sayangnya, kemerdekaan narasi tampaknya belum tentu milik semua.

Fadli Zon menolak tudingan politisasi sejarah, namun publik mencium aroma rekonstruksi yang terlalu rapih. Ketika sejarah menjadi proyek negara, maka pertanyaan yang muncul: sejarah versi siapa yang akan dikenang? Dan siapa yang harus disingkirkan demi “harmoni nasional”?

Narasi sejarah seharusnya membuat bangsa ini ingat, bukan nyaman. Tapi kini tampaknya ada keinginan untuk membuat masa lalu tidak terlalu kelam, agar generasi kini tidak terlalu murung. Jika demikian, sejarah bukan lagi alat pencarian kebenaran, melainkan instrumen rekayasa identitas kolektif yang sudah disesuaikan dengan selera penguasa.

Jika sejarah adalah luka, maka yang dibutuhkan bukan penyangkalan, tapi pengakuan. Jika sejarah adalah jendela bangsa, maka jangan diganti dengan kaca film buram agar tak terlihat. Kita tidak butuh narasi nostalgia yang steril. Kita butuh keberanian menatap masa lalu dengan jujur, meski menyakitkan — karena dari sanalah martabat bangsa dibangun. (Bhegin)

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”