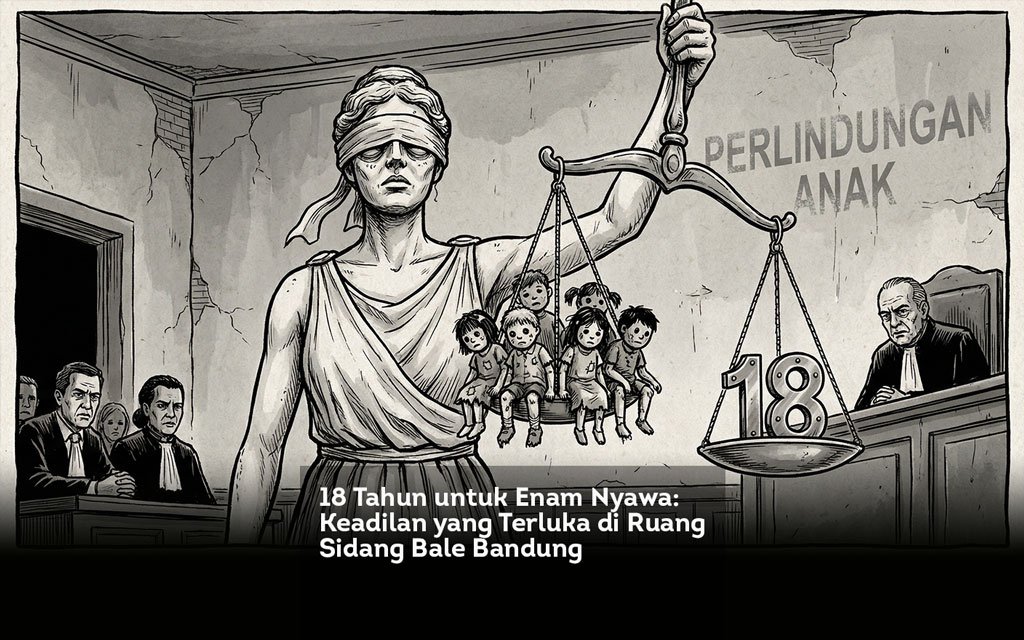

[Locusonline.co, KAB. BANDUNG — Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada Rabu (10/12/2025) lalu, bukan sekadar prosedur formal di ruang sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung. Itu adalah pukulan kedua bagi enam anak korban kekerasan seksual, dan sebuah pernyataan publik yang memicu kegeraman luas. Terdakwa RR, yang didakwa melakukan pencabulan terhadap enam anak, hanya dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar—sebuah angka yang oleh banyak pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Ummat Islam (LBH PUI), dinilai sebagai sebuah pengkhianatan terhadap keadilan.

“Tuntutan ini terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat. Kejahatan seksual terhadap anak adalah extraordinary crime. Negara seharusnya hadir memberi perlindungan maksimal, bukan malah meremehkan penderitaan korban,” tegas Ketua LBH PUI, Etza Imelda, dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).

Sorotan tajam atas tuntutan ini mencuat tidak hanya karena jumlah korban yang mencapai enam anak, namun juga posisi pelaku sebagai seorang pendidik—sebuah status yang seharusnya menjadi faktor pemberat hukuman menurut hukum. Kasus ini, dengan nomor register 1045/Pid.Sus/2025/PN.Blb, kini menjadi ujian nyata komitmen penegak hukum dalam perlindungan anak di Jawa Barat.

Pasal yang Terabaikan: Kontradiksi Hukum di Balik Tuntutan Ringan

LBH PUI dengan gamblang menunjukkan jurang lebar antara tuntutan JPU dan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Etza Imelda secara spesifik menyoroti Pasal 81 ayat (3) dan ayat (5), yang justru mengatur hukuman yang jauh lebih berat untuk kasus seperti ini.Pasal UU Perlindungan Anak Ketentuan Implikasi untuk Kasus ini Pasal 81 ayat (3) Hukuman dapat ditambah sepertiga apabila pelaku adalah orang yang memiliki hubungan khusus dengan korban, seperti pendidik. Posisi terdakwa RR sebagai pendidik seharusnya menjadi alasan utama untuk mengajukan tuntutan maksimal, bukan 18 tahun. Pasal 81 ayat (5) Jika korban lebih dari satu, pelaku dapat diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Dapat juga dikenai pidana tambahan seperti pengumuman identitas, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ada enam korban dalam kasus ini, yang seharusnya mengarah pada tuntutan pidana maksimal 20 tahun atau lebih berat, plus pidana tambahan.

“Ketika undang-undang sudah sangat tegas, pertanyaannya adalah: mengapa tuntutan hanya delapan belas tahun? Di mana keberpihakan terhadap anak-anak yang dihancurkan hidupnya?” tanya Etza Imelda dengan nada geram.

Kritik ini mendapat bobot moral tambahan dari fakta bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bandung adalah seorang perempuan dan seorang ibu. LBH PUI menyebut hal ini sebagai ironi yang menyakitkan. “Seorang ibu seharusnya bisa merasakan luka dan kepedihan yang dialami enam anak korban ini. Empati itu mestinya hidup di hati siapa pun yang mengikuti kasus ini,” kata Etza.

Dugaan Pembiaran dan Seruan untuk Evaluasi

LBH PUI tidak hanya melihat tuntutan ini sebagai kekeliruan teknis, tetapi sebagai indikasi kegagalan negara yang lebih sistemik. Lembaga ini menilai JPU gagal menjadi “benteng keadilan” dan justru melemahkan posisi korban, mengabaikan prinsip utama perlindungan anak: the best interest of the child. Tuntutan yang ringan dinilai sebagai bentuk pembiaran (impunity) yang bisa menjadi preseden buruk, mengirim pesan keliru bahwa penderitaan korban bisa “dinegosiasikan”.

Oleh karena itu, LBH PUI secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera mengevaluasi kinerja dan keputusan Kajari Kabupaten Bandung dalam kasus ini. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memulihkan kepercayaan publik yang terus terkikis.

Komitmen Pendampingan Hingga Akhir

LBH PUI bukanlah pihak baru dalam kasus ini. Sejak 28 November 2025, lembaga ini telah secara resmi menerima kuasa hukum untuk mendampingi para korban dan keluarga. Kasus ini bermula dari laporan kekerasan seksual di sebuah pesantren di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pada Mei 2025, yang awalnya mencatat delapan korban.

Etza Imelda menegaskan komitmen LBH PUI untuk mengawal kasus ini hingga putusan akhir. “Kami tidak akan membiarkan anak-anak ini menjadi korban dua kali, pertama oleh pelaku, kedua oleh lemahnya tuntutan hukum,” tegasnya. LBH PUI juga membuka layanan pendampingan hukum gratis bagi keluarga korban dan mengajak publik untuk turut mengawal proses peradilan ini.

Refleksi: Saat Hukum Kehilangan Hati Nurani

Insiden di Bale Bandung ini lebih dari sekadar laporan sidang. Ia adalah cermin retak dari sistem peradilan pidana yang terkadang kehilangan kepekaan terhadap keadilan substantif. Tuntutan 18 tahun untuk enam anak korban pencabulan oleh seorang pendidik bukan hanya angka yang rendah, tetapi sebuah narasi yang merendahkan penderitaan dan mengerdilkan semangat perlindungan anak yang seharusnya menjadi panglima.

Panggung sidang berikutnya tidak hanya akan menentukan nasib RR, tetapi juga kredibilitas sistem hukum Indonesia dalam menjawab satu pertanyaan mendasar: sanggupkah negara memberikan keadilan setinggi-tingginya bagi mereka yang paling lemah, atau kita akan terus menyaksikan keadilan yang patah di ruang sidang? (**)